Wie weit Anspruch und Wirklichkeit in Südkorea auseinander liegen, fast nirgendwo wird es deutlicher als in Ansan – einem Industrieort nur wenige Kilometer entfernt von Seoul. Der Anteil an Migrant*innen in der Bevölkerung ist hier aufgrund der Industrieanlagen besonders hoch. Und tatsächlich: Steigt man am Bahnhof Ansan aus, sieht man hier sogleich Plakate mit verschiedensprachigen Aufschriften: Sie werben für Geldtransfer-Services, für internationale Calling Cards, und chinesische oder vietnamesische Restaurants. Das ist zwar ein ganz normaler Anblick in jeder deutschen Großstadt, in Ansan jedoch ist es eine Art Attraktion. Und deswegen machen wir – ein deutsch-koreanisches Reisegrüppchen auf Besuchstour durch das multikulturelle Korea – in Ansan halt. Unsere Gruppe besteht aus vier Frauen mit koreanischen Wurzeln. Bis auf Frau Young-Sook CHOI-Rippel, die als Krankenschwester nach Deutschland kam, sind wir anderen drei in Deutschland aufgewachsen. Was uns verbindet, ist unser Engagement in migrantischen Selbstorganisationen in Deutschland und Großbritannien. Und nun sind wir in Südkorea unterwegs, um uns auszutauschen: Von Migrant*innen-Aktivist*innen zu Migrant*innen-Aktivist*innen.

In Ansan führt unser Weg vom Bahnhof zur ersten sozialen Einrichtung für Migrant*innen durch die Fußgängerzone. Die heißt seit kurzem »Multikulturelle Straße«. Zumindest zeugen davon regenbogenbunte Straßenschilder. Auch die Seitengassen der Fußgängerzone wurden nach Herkunftsländern der meisten Arbeitsmigrant*innen umbenannt. Die Straßenschilder tragen Namen wie Kambodscha-Weg, Sri Lanka-Weg oder Myanmar-Weg. Die Initiative dazu ging von koreanischen Sozialarbeiter*innen aus, die sich für Migrant*innen in Ansan engagieren, erzählt man uns. Eigentlich war die Idee, Ansan offiziell zur »Borderless Town« zu deklarieren – zur »Stadt ohne Grenzen«. Eine idealistische Vorstellung, die im Stadtrat keine Zustimmung fand – und die mit der Realität der Arbeitsmigrant*innen offensichtlich nicht viel zu tun hat.

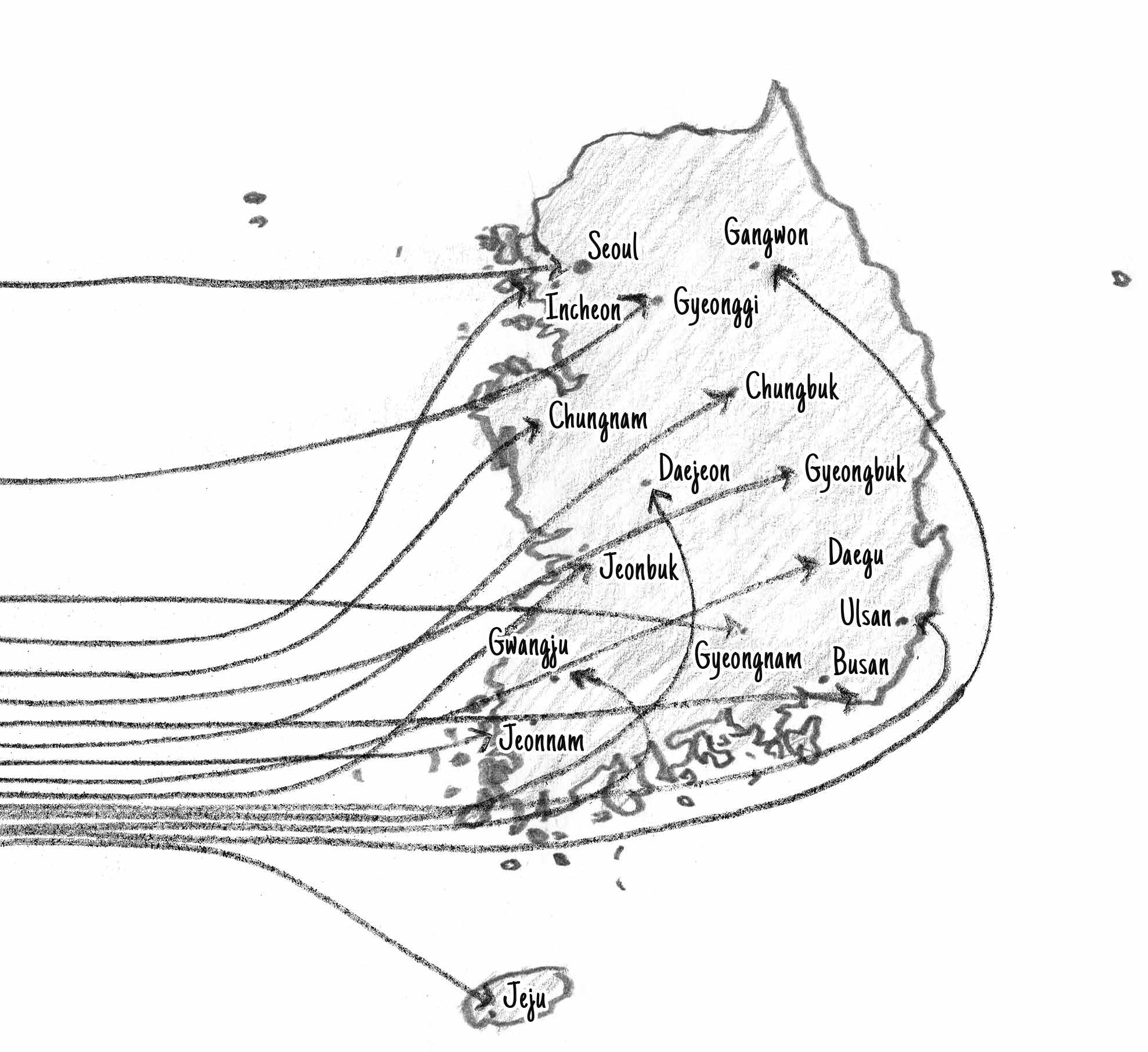

Denn statt des bunt gemischten Treibens, das wir erwartet haben, sehen wir in der Multikulturellen Straße fast nur Einheimische oder koreanisch-stämmige Chinesen. Auffällig leer ist auch ein Platz an der Fußgängerzone. Hier träfen sich an den Wochenenden viele Arbeitsmigrant*innen, erzählt uns eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des kirchlichen Migrant*innenzentrums »Ansan Oegugin Nodongja Center« auf einer Führung durch das multikulturelle Ansan. Doch obwohl wir die Stadt an einem Wochenende mit Sonnenschein besuchen, ist der Platz verwaist. Der Grund: Es ist Jagdsaison. Erst vor ein paar Wochen ist das Ultimatum der Regierung verstrichen, bis zu dem Migrant*innen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis freiwillig ausreisen konnten. Nun hat die Zeit der Razzien auf ilIegal gewordene Migrant*innen wieder begonnen, erklärt uns Frau JUNG Gwi-Sun von der Organisation »Solidarity with Migrants« aus Busan, die unsere Gruppe begleitet. Kaum jemand ohne Papiere würde sich zu dieser Zeit auf die Multikulturelle Straße wagen. Denn hier schlage die Polizei besonders oft mit Razzien und Personenkontrollen zu. Und da die Kunden wegblieben, seien auch viele Geschäfte weggezogen, die Migrant*innen als Zielgruppe haben. Ironischerweise sei der Prozentsatz ausländischer Bewohner*innen in Ansan gesunken, nachdem Ansan als Stadt mit multikulturellem Flair beworben wurde.

Es ist ein Beispiel dafür, wie eine vermeintlich wohlgemeinte Kampagne genau das Gegenteil bewirkt. Doch wurden, als die Kampagne erdacht wurde, Migrant*innen überhaupt nach ihrer Meinung gefragt? Und wie stark werden Migrant*innen auf der Entscheidungsebene mit einbezogen? Im »Ansan Oegugin Nodongja Center« treffen diese Fragen aus unserer Reisegruppe auf Unverständnis, so scheint es uns jedenfalls. Was uns noch auffällt: Dass man uns vielerorts nur koreanischen Akteur*innen vorstellt. Beim »Ansan Oegugin Nodongja Center« zum Beispiel. Dort treffen wir auf Pfarrer PARK Chung-Ung, der als einer der ersten eine Arbeit mit Arbeitsmigrant*innen und ihren Familien in Ansan aufgebaut hat und sich infolgedessen einen Ruf als »Pater der Migrant*innenarbeit« erworben hat. Mittlerweile wurde er an eine Universität als Lehrbeauftragter für den Bereich multikulturelle Erziehung berufen. Doch Migrant*innen als Mitarbeitende scheint er in seiner Einrichtung nicht zu beschäftigen, jedenfalls entsteht dieser Eindruck, als wir eine seiner koreanischen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen dazu befragen. Migrant*innen – so ihre Antwort – kämen wegen des Geldes nach Korea. Ehrenamtliche Arbeit gehöre nicht zu ihrer Kultur. Sie seien eher daran interessiert, materielle Hilfe entgegenzunehmen, als selbst ehrenamtliche Hilfe zu leisten. Eine Einstellung, die uns bei unserer Reise durch die Migrant*innen- Unterstützer-Szene Südkoreas immer wieder begegnet: Migrant*innen – so wird uns oft vermittelt – werden selbst in der progressiven Unterstützer-Szene oftmals eher als Hilfeempfänger, statt als Akteure mit einem profunden Wissen und eigenen Netzwerken wahrgenommen.

Dabei leisten migrantische Selbstorganisationen in Südkorea erfolgreich Integrationsarbeit. So schaffen sie auf das Herkunftsland bezogene Netzwerke soziale Strukturen, beraten bei kulturellen oder rechtlichen Fragen und schlagen Brücken in die koreanischen Institutionen. Das erfuhren wir bei unserem Besuch einer Initiative von Migrant*innen aus China, die von Akteurinnen im Seniorenalter geleitet wurde. Gerade aus China kämen oft auch Arbeitsmigrant*innen im Rentenalter, um auf dem Bau oder in der Gastronomie etwas für die Familie dazuzuverdienen, erzählten uns die Aktivistinnen. Die beiden waren hervorragend vernetzt und bestens informiert über die ständig wechselnden Visa-Bestimmungen für koreanischstämmige Zuwanderer*innen aus China. Sie unterhielten eine kleine Pension für Wanderarbeiter*innen und hatten sogar ein eigenes Mikrokreditsystem aufgebaut.

Auch Herkunftsländer übergreifend sind Migrant*innen ehrenamtlich aktiv. Bekanntestes Beispiel ist die »Migrant Trade Union« (MTU), eine von Migrant*innen gegründete Gewerkschaft, die sich für die Rechte von Arbeitsmigranten einsetzt. Die MTU ist unter dem Dach der großen koreanischen Gewerkschaft »Korean Confederation of Trade Unions« (KCTU) organisiert und bemüht sich, Aktionen und Demonstrationen der KCTU solidarisch mit zu unterstützen. Dennoch berichteten MTU-Vertreter wie der Präsident der Gewerkschaft Michel Catuira, dass migrantische Gewerkschafter immer wieder mit mangelndem Respekt konfrontiert werden. Zum einen von koreanischen Gewerkschaftskolleg*innen, zum anderen von Seiten der Behörden, bei denen die MTU Beschwerden einlegt. Diese fänden oftmals erst dann Gehör, wenn eine koreanische MTU-Ehrenamtliche bei den entsprechenden Ämtern vorspreche. Es geht also nicht ohne eine Zusammenarbeit zwischen migrantischen und einheimischen Aktivist*innen.

Zum Glück lernen wir auf unserer Besuchstour auch einige Einrichtungen kennen, bei denen diese Zusammenarbeit offenbar auf Augenhöhe stattfindet. Zum Beispiel die Organisation »Solidarity with Migrants« in Busan. Dort bekommen Migrant*innen nicht nur Unterstützung in Form von medizinischen Behandlungen, Sozialberatungen oder Rechtshilfe: Sie arbeiten dort auch haupt- oder ehrenamtlich mit. So haben wir bei unserem Besuch Migrant*innen kennengelernt, die ihre Kenntnisse und Erfahrungen als Übersetzer, Sozialberater oder als Ärztin zur Verfügung stellen. Und: Migrant*innen sind hier auch im Vorstand des Vereins vertreten.

Ähnlich gleichberechtigt schien uns das multikulturelle Familienzentrum in Yangsan, unweit von Busan, zu sein. Auch hier wird die interkulturelle Kompetenz von Migrantinnen geschätzt und Migrantinnen als Mitarbeiterinnen eingestellt. Das ist nicht immer üblich in den vom Staat geförderten multikulturellen Familienzentren. Diese haben primär die Aufgabe, Heiratsmigrantinnen die Integration in die koreanische Gesellschaft zu erleichtern. Sprich: Sprachkurse anzubieten und Ehefrauen aus dem Ausland in die koreanische Kultur einzuführen. Darüber hinaus gibt es unter Heiratsmigrantinnen einen großen Beratungsbedarf. Besonders, wenn es Probleme mit den koreanischen Ehemännern oder Schwiegereltern gibt.

Frage man jedoch die Migrantinnen selbst, was sie am meisten benötigen, so erhalte man fast immer die Antwort: Sie bräuchten am dringendsten einen Job, erzählt die Leiterin des Familienunterstützungszentrums in Yangsan. Doch grundsätzlich seien die staatlich finanzierten Familienzentren nicht darauf ausgerichtet, Migrantinnen ins Arbeitsleben zu integrieren. Vielmehr sollen sie helfen, Migrantinnen in Ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter zu unterstützen. So werden über viele Familienzentren auch vom Staat gespendete Haushaltsgegenstände und Kleider an bikulturelle Familien verteilt, berichten uns die Mitarbeiterinnen. Sie persönlich lehne diese Art der Unterstützung ab, sagt jedoch LEE Min.

Die gebürtige Chinesin arbeitet hauptamtlich im Familienzentrum. Ihren koreanischen Mann hatte sie bei ihrer damaligen Arbeitsstelle in China kennengelernt. Nach der Heirat folgte sie ihm nach Südkorea. Materielle Hilfe haben die beiden nicht nötig. Dennoch stünde sie ihnen als Paar mit bikultureller Herkunft zu. Hilfsgüter anzunehmen verstärke jedoch nur den Neid vieler Einheimischer und befeuere die Ansicht, den Heiratsmigrant*innen ginge es nur um Materielles, erzählt uns Lee Min.

Die – vielleicht sogar gut gemeinte – Sonderbehandlung produziert Ausgrenzung. Die bekäme auch ihr Sohn in der Schule zu spüren. Er sei einer der Klassenbesten, erzählt sie stolz. Umso irritierender fand er es, als er eines Tages von der Lehrerin mitgeteilt bekam, dass seine Noten bei der Berechnung des Klassendurchschnitts nicht berücksichtigt würden, weil er Kind einer multikulturellen Familie sei. Und Kinder aus multikulturellen Familien – von denen man annehme, dass sie leistungsschwächer als koreanische Kinder seien –würde man den Vorwurf ersparen wollen, den Klassenschnitt zu drücken. Bis dahin sei ihr Sohn der Ansicht gewesen, ein koreanischer Junge wie alle anderen zu sein. Mittlerweile fühlt er sich als multikulturelles Kind ausgegrenzt.

Die nächste Generation wächst heran. Man kann gespannt sein, wie sie Südkorea verändern wird. Zunächst jedoch sind es die Eltern dieser nächsten Generation, die sich ihren Weg in die südkoreanische Gesellschaft erkämpfen müssen – und in einige Teile der koreanischen Migrant*innen-Unterstützer-Szene hinein.